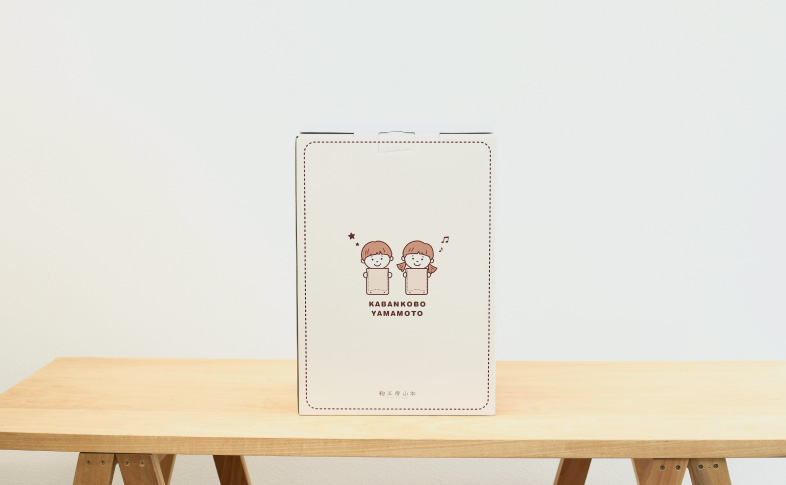

毎日使うランドセル。だからこそ、きれいに長く使っていただくためには、ちょっとしたお手入れが大切です。

特別な道具は必要ありません。やわらかい布でやさしく拭くだけで、ランドセルはぐんと長持ちします。

この記事では、お手入れの基本から、素材別のポイント、よく汚れる部分のケア方法まで、ていねいにご紹介します。

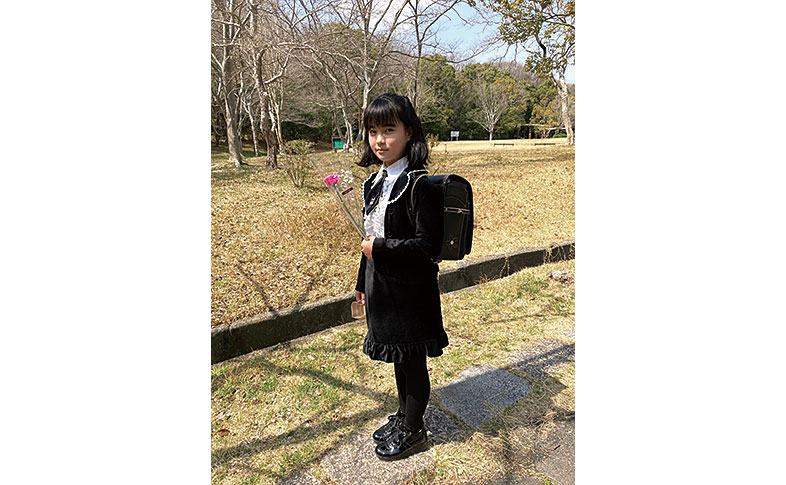

ランドセルをきれいに保つことは、お子さまの「ものを大切にする心」を育てるきっかけにもなります。ぜひ親子で一緒に取り組んでみてくださいね。

ランドセルのお手入れに使う道具

使用するのは「やわらかい布」です。

「やわらかい布」を水で濡らして固く絞ってください。ランドセルは撥水加工(「リベルタ」のヌメ革を除く)をしているので、水拭きすることができます。

ちなみに鞄工房山本では、マイクロファイバーのクロスを使用しています。

特別なお手入れ剤・洗剤は不要です。革用のクリームなどをご使用になると、革のシミや変色の原因にもなりますので、ご使用にならないようにお願いいたします。

また、アルコールを含んだ除菌スプレーや除菌シートが少しでも付いてしまうと革が変色を起こしますので、普段の生活でもお気をつけくださいね。

※ご注意ください

どの作業をしていただく際も弱い力ではじめて、様子を見ながら力を加減してくださいね。強く擦ると革を傷める原因となる場合があります。

また、リベルタのヌメ革については、通常のランドセルとは違うお手入れ方法になります。詳しくはブログ『「ヌメ革」のお手入れってどうすればいいの?』をご覧ください。

ランドセルのお手入れの基本

6年間、毎日使うランドセル。大切に使っていても、少しずつ汚れてきてしまいます。

でも、特別な道具やむずかしい方法は必要ありません。気付いたときにやさしく拭いてあげるだけで、美しさと丈夫さを保つことができます。

内装・外側・仕上げの乾拭き。3つの基本を押さえて、ランドセルをきれいに長持ちさせましょう。

内装の汚れはやさしく拭き取りを

ランドセルの内装は、毎日教材や筆記用具を出し入れすることで、知らないうちに鉛筆の芯や消しゴムのカスなどが付着してしまいます。とくに明るい色の内装は、黒ずみが目立ちやすいもの。気付いたときに、やさしくお掃除してあげましょう。

お手入れの際は、水を含ませて固く絞った柔らかい布で拭くだけで大丈夫です。洗剤などは必要ありません。軽い汚れであれば、それだけで十分きれいになります。力を入れてこすらず、内装を傷つけないよう、やさしく丁寧に拭き取ってあげてくださいね。

外側も水拭きで丁寧にお手入れ

ランドセルの外側には、汚れに強い素材を使用していますが、毎日使うものなので、どうしても少しずつ汚れてしまいます。

鞄工房山本ランドセルは、人工皮革・牛革・コードバンのいずれの素材も防水加工を施しておりますので、内装と同様、水を含ませて固く絞った布で拭いていただけます。

ただし、一般的な革製品用のクリーナーは、変色の原因となる場合がありますので、ご使用はお控えください。

なお、「リベルタ」シリーズに使用しているヌメ革部分には撥水加工を施しておりません。水分がシミになることもございますので、お手入れの際はとくにご注意いただき、乾いた布での拭き取りをおすすめいたします。

最後は乾拭きをして仕上げ

お手入れの仕上げには、乾いたやわらかい布で全体を乾拭きして、水分をしっかり取り除きましょう。水気が残ったままだと、素材を傷める原因になることがあります。

また、ランドセルカバーをご使用の場合は、一度外してから乾拭きをしてくださいね。カバーをつけっぱなしにしておくと、湿気がこもりやすくなり、革の劣化につながることもあります。月に1回ほどで構いませんので、カバーを外して風を通してあげると安心です。

日々のちょっとしたお手入れが、お子さまの大切なランドセルを、6年間ずっときれいに保つポイントになります。

この機会に肩ベルトの長さの調節も

お掃除が終わったら、改めて肩ベルトの長さを調節してください。お子さまの肩とランドセルの上部が大体水平になる位置が正しい高さです。肩ベルトが長すぎても重心が下に降りてランドセルが重く感じますので、丁度良い長さに調節してくださいね。

長期のお休みごとに、正しく背負えているか長さのチェックをしていただくことをおすすめします。

(1) 美錠受けの穴に通す

(2) 穴に美錠のピンに通す

(3) 指差し(小)の輪っかに通す

(4) 指差し(大)の輪っかに通す

の手順で行ってください。

また、肩ベルトの余った部分が折り曲がってしまわないように、指差し(大)は下の方にしっかりと下げて、ベルトの先を留めていただくときれいにお使いいただけます。

また、ランドセルの背負い方、肩ベルトの通し方についてはWebサイトの『6年間サポート(肩ベルトの通し方・背負い方)』でもご説明しております。

以上がお掃除方法です。

ランドセルを長持ちさせるためのお手入れのポイント

ポイント1「内装の汚れ」

内装は鉛筆などの汚れも多いポイントです。丁寧に拭いて汚れを落としてください。

ポイント2「背中の汚れ」

汗をかいたり、ランドセルを床に置いたり、背中の面は汚れやすい場所です。背中水に濡らした布で拭くだけで落ちる汚れも多いので、拭くときれいになります。

ポイント3「肩ベルト・小ヒモの裏」

普段は見えない部分ですが、肩ベルトと小ヒモ(ランドセルの底から伸びている短い方のベルト)の裏側も意外と汚れている箇所です。

肩ベルトの穴を美錠(バックル)から外して、ベルトを裏返して拭いてくださいね。

「力の入れ方が難しいな」と思われる場合は、手で握って親指でギュッギュッと拭くと拭きやすいです。

ポイント4「美錠受け」

美錠受けとは、肩ベルトを通す美錠の下にある革のパーツです。美錠と美錠受けの間は見逃しがちな箇所ですが、ここに埃が溜まっていることも多いのでぜひ拭いてください。

ポイント5「目立つ汚れ」

目立つ汚れは、写真のように布を指に巻いてキュッキュッキュと拭いてください。とくにこの作業は、強く擦ると革を傷める原因になりますので、少しずつ様子を見ながら拭くようにしてくださいね。

ポイント6「全体を拭く」

ランドセル全体を拭き上げましょう。水拭きが終わったら、乾いた布で拭いて仕上げをしてくださいね。

素材別のお手入れガイド

ランドセルに使われている素材は人工皮革、牛革、コードバンの3つ。どの素材も難しいお手入れは不要ですが、やさしくお手入れしてあげることで、6年間きれいに、心地よく使い続けることができます。人工皮革、牛革、コードバン。それぞれの素材に合った基本のお手入れ方法をご紹介します。

人工皮革のお手入れ

人工皮革は、軽さと耐久性を兼ね備えた扱いやすい素材です。水や汚れにも強く、お手入れもかんたん。

毎日のお手入れは、水を含ませて固く絞った布で、やさしく拭いていただくだけで十分です。汚れが気になる場合でも、強くこすったり洗剤を使ったりせず、ていねいに拭き取りましょう。

仕上げに乾いた柔らかい布で乾拭きすると、より清潔に保てます。

牛革のお手入れ

牛革は、しっとりとした手ざわりと自然な風合いが魅力の素材。使うほどに味わいが増し、お子さまだけのランドセルへと育っていきます。

軽い汚れは、水を含ませて固く絞った柔らかいタオルでやさしく拭き取りましょう。仕上げには、乾いた布で全体を乾拭きしてください。強くこすらず、なでるようにやさしくお手入れするのがポイントです。

コードバンのお手入れ

コードバンは希少性の高い高級素材で、なめらかな質感と深い光沢が特長です。革はとても強靭な素材でランドセルの3つの素材の中で最も張りがあって型崩れがしにくいです。しかし、つややかな表面は繊細なので、やさしいお手入れが大切になります。

基本のお手入れは、水を含ませて固く絞った柔らかいタオルでやさしく拭き取りましょう。強くこすらず拭くのがポイントです。

ランドセルのお手入れが必要な理由

ランドセルに日々のお手入れが必要なのか、気になる方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、ランドセル用に加工された革にはしっかりと撥水加工が施されており、雨や汚れにも強いつくりになっています。そのため、特別なお手入れは必要ありません。

ただ、毎日使う中で見えない汚れや湿気がたまってしまうこともあります。とくにランドセルカバーをご使用の方は、カバーと本体の間に湿気がこもることもあるため、定期的に外して風を通してあげるのがおすすめです。

そして何より、お手入れの時間は、ランドセルを「大切に使う」という気持ちを育むきっかけにもなります。お気に入りのランドセルを自分でふき取ってあげることは、お子さまがものを大切にする心を育てていく、大切な第一歩になるのはずです。

お手入れの頻度と適切なタイミング

ランドセルのお手入れは、春・夏・冬の長期休暇中にまとめて行う程度で良いでしょう。ランドセルカバーを使っていらっしゃる方は月1回程度外して湿気を逃してあげてくださいね。

お手入れを通して、使うものを大切にする気持ちが自然と身についていきます。

汚れがキズが気になるときは……

拭いていただいて落ちない汚れについては、奈良本店で拭き取りをすることも可能です。(送料はお客さまご負担にてお願いしております。)

また、キズに関しては修復をすることができませんので、有料の修理としてパーツ交換をご希望される場合は奈良本店までご連絡くださいませ。

ランドセルお手入れの基本まとめ

6年間、毎日をともにするランドセル。

きれいに長く使い続けるためには、ほんの少しのお手入れがいちばんの近道です。

お子さまと一緒にランドセルを拭く時間は、「ものを大切にする心」を育むだけでなく、親子のコミュニケーションの時間にもなります。「今日もありがとう」「ピカピカになったね」と声をかけながら、一緒にやってみてくださいね。

これからも、ランドセルとの日々が心地よく、たのしく続いていきますように。