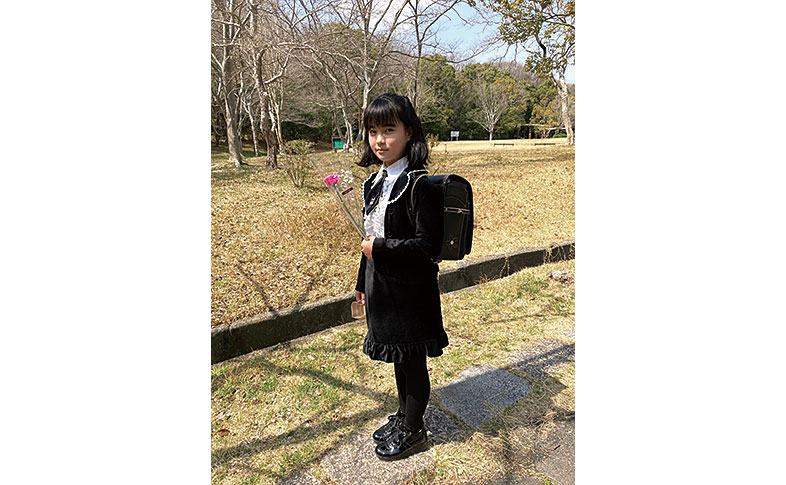

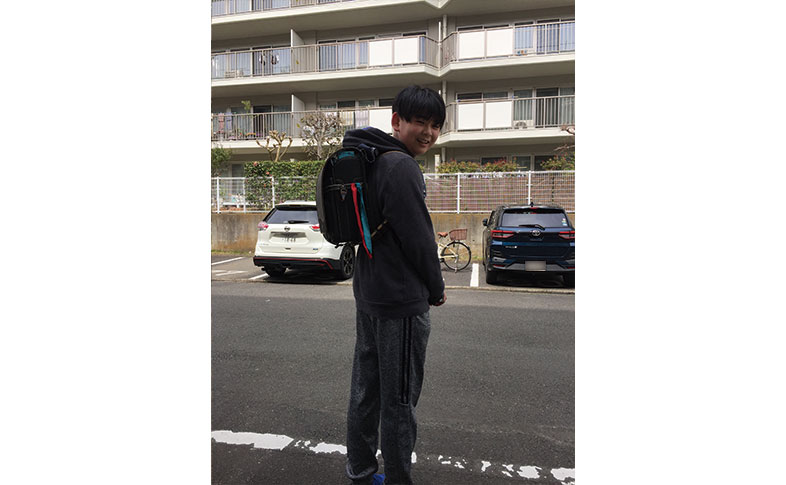

もうすぐ入学式シーズン。小さな背に大きなランドセルを背負った新1年生の姿を見ると、「がんばれ!」と心の中で応援してしまう人も多いはず。「桜・ランドセル・1年生」は日本の春の風物詩ですね。

今や日本の教育文化を象徴する存在となった「ランドセル」ですが、その始まりをご存知ですか?

実はそのルーツは、江戸時代末期に日本に伝わったオランダ語「ランセル」にあります。本記事では、ランドセルが軍用の背嚢から学習院での採用を経て、現代の通学かばんとして定着するまでの歴史や、選ばれ続ける理由、素材の進化までを丁寧にご紹介します。

ランドセルの由来

「ランドセル」の起源は、幕末(江戸時代後期)まで遡ります。

早速その歴史を見ていきましょう。

由来はオランダ語の「ランセル」

「ランドセル」の始まりは江戸時代。

当時、日本は鎖国政策をとっていましたが例外的に貿易を許可されたオランダとは交流がありました。江戸時代末期、日本の軍隊は西洋式の軍備を導入し始めます。

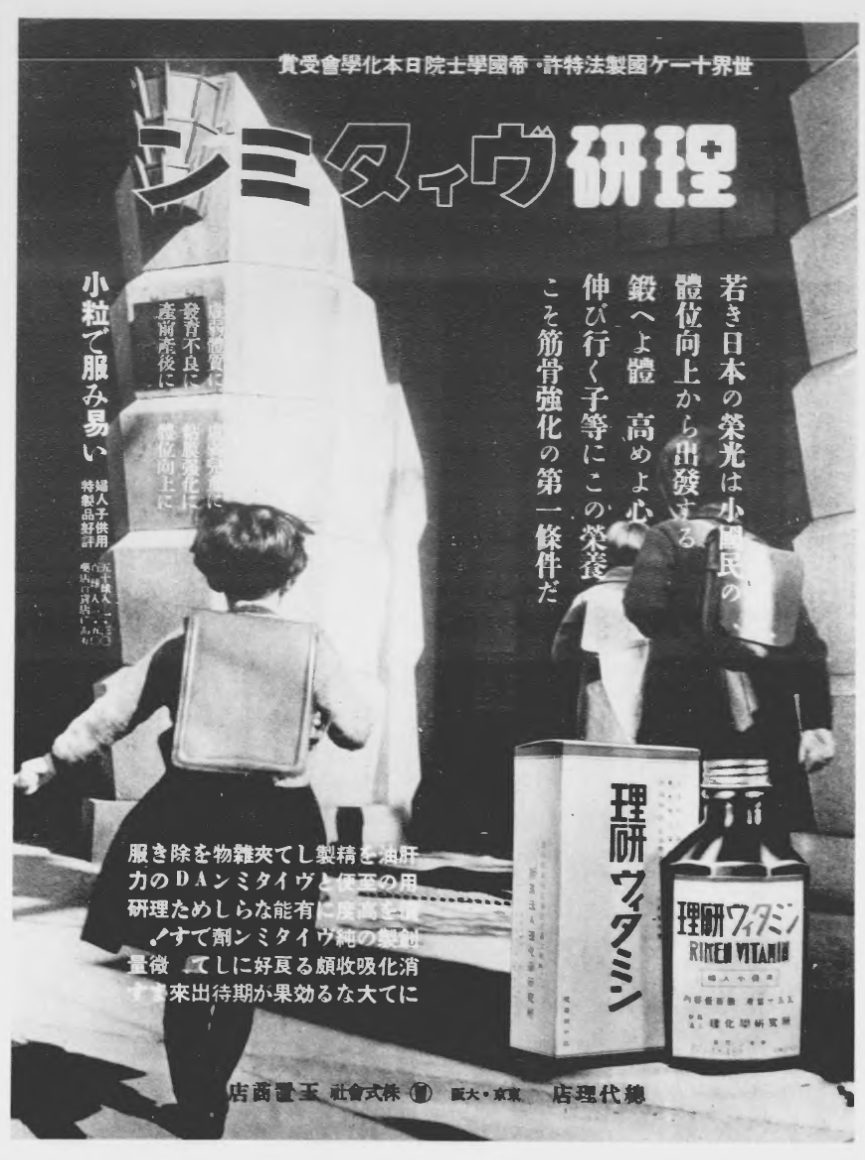

その際、交流のあったオランダ軍が使用していた背嚢(背負い鞄・リュックサック)を参考にし、日本の軍も背負い鞄を使うようになりました。

その「背嚢」を指す言葉がオランダ語で「ランセル(ransel)」だったのです。

最初は小学生ではなく、軍人が使っていた背負い鞄がランドセルの始まりなのです。

しかし、「ランセル」と「ランドセル」では言葉の響きがだいぶ異なりますよね。

実は「ランセル」は、まず「ラントスル」という言葉として定着し、その後「ランドセル」になったようです。

では、その理由を見ていきましょう。

江戸時代の「ラントスル」から「ランドセル」への進化

オランダから伝わった「ransel(ランセル)」という言葉は、日本ではまず「ラントスル」として定着したと言われています。

前述したように、江戸時代、日本はオランダとの貿易を長崎の出島で行っており、多くのオランダ語が日本に入ってきました。

当時入ってきたオランダ語は、主に医学・科学・航海・軍事・日用品などの分野に関するものが多かったようです。

| 日本語 | オランダ語(言語) |

| ビール | bier |

| コーヒー | koffie |

| ガラス | glas |

| ピストル | pistool |

「ransel(ランセル)」もその一つであり、日本人の発音に合わせて 「ラントスル」 という呼ばれ方になったと考えられています。

「ランストル」から「ランドセル」へ変化したのは、この後解説する明治時代と言われています。

なぜランドセルは通学かばんになったか

ランドセルが一般に普及する前の日本の子どもたちは、地域や時代によって異なる通学用の鞄を使っていました。

江戸時代には風呂敷や竹かご、明治時代の初期には「書籍かばん」と呼ばれる革製や布製の手さげかばんが登場しました。しかし、手さげかばんは片手が塞がるため、持ち運びに不便だったようです。

では、ここからランドセルが通学かばんとして定着した背景を見ていきましょう。

学習院での採用理由

明治10年(1877年) に学習院(皇族や華族の子どもが通う学校)が、西洋式教育を導入し、軍隊の背嚢を模した通学かばんを採用しました。

当時の日本は、西洋式の近代国家を目指しており、軍隊文化が教育制度にも影響を与えていました。

当時の学習院は皇族や華族(貴族)の子どもたちを育成するエリート校であり、軍人や国家の指導者となる人材を育てることを目的としていました。そのため、軍隊式の教育の一環として、背嚢(ランドセル)を小学生の通学かばんとして採用したのです。

「両手が自由に使え、体にフィットして持ち運びがしやすい」という機能性も評価されたようです。

軍用から学生向けへの転換過程

明治20年(1887年) に、皇太子(後の大正天皇)が学習院初等科に入学する際、伊藤博文が特注の「箱型(学習院型)ランドセル」を献上しました。これが現在のランドセルの原型になったとされています。また、このとき、「ラントスル」から「ランドセル」という呼称に変わったとされています。

この出来事をきっかけに 「箱型(学習院型)ランドセル」 が広まり、裕福な家庭を中心に小学生の通学鞄として採用されるようになりました。

教育現場で選ばれ続ける4つの理由

ランドセルが日本の教育現場で選ばれ続けている理由には、実用性・安全性・文化的背景など、さまざまな要素があります。

その理由を見ていきましょう。

1. 耐久性があり長期間使用できる

ランドセルは頑丈に作られており、小学1年生から6年生まで買い替えずに使用できます。また、牛革や人工皮革など、耐久性の高い素材が使われており、型崩れしにくいのも特長です。近年は、雨の日でも安心して使えるように、防水・撥水加工が施されているものが多く販売されています。

2. 重い荷物でも持ち運びしやすい設計

箱型デザインは教科書やノートを整理して入れやすく、折れたり曲がったりしにくいというメリットがあります。さらに手提げカバンと違い、両手が自由になるため安全に歩くことができます。

3. 安全性が高い

多くのランドセルは反射材がついており、夕方や雨の日でも車から見えやすい仕様になっています。その他、ランドセルの硬い構造が、転倒時や事故の際に背中を保護する役割を果たしたり、肩ベルトに防犯ブザーをつけるための専用フックがあるなど、子どもの安全面に配慮したランドセルが増えています。

4. 日本の教育文化に根付いた象徴的な存在

日本ではランドセルは単なる通学かばんではなく、小学校入学の象徴となっています。入学祝いの習慣として祖父母や親が子どもに贈る伝統的なプレゼントとして根付いてきました。特に公立小学校では、ランドセルを使用することが一般的になっています。

なぜランドセルは日本だけで独自の発展を遂げたのか?

では、ランドセルはなぜ日本だけで独自の発展を遂げたのでしょうか。

それは、戦後の教育改革と関係があります。

戦後、日本は全国で義務教育を強化し、小学校の児童にランドセルを推奨しました。その結果、昭和30年代にはランドセルが全国の小学生に普及し「小学生=ランドセル」という文化が定着したのです。

また、ランドセルが日本の通学スタイルに適していたことも、発展の理由の一つと考えられます。

江戸時代や明治時代初期では、裕福な家庭の子どもたちが人力車や馬車を利用して通学していた時期がありましたが、これは都市部に限られ、一般的な通学方法ではありませんでした。地方など都市部以外では、徒歩通学がほとんどで、人力車や馬車は上流階級の特権的な移動手段でした。

徒歩通学では重い教科書を持ち歩く必要があるため、背負うことができるランドセルが便利だったのです。

欧米の子どもはスクールバスでの通学が主流で、リュックやショルダーバッグを使うことが多く、ランドセルのような「長期間利用する丈夫なかばん」は必要ありませんでした。

日本独自の「徒歩通学文化」が、ランドセルの発展を後押ししたと考えられます。

現代のランドセルはどう変わった?素材と特徴

昔と比べて素材や機能、安全性が格段に進化したランドセル。現代のランドセルはどのように進化しているか具体的に見ていきましょう。

最新素材が実現した3つの進化

(1)軽量化

クラリーノに代表される人工皮革などの軽量素材により、従来の本革製より軽いランドセルが増えています。また、肩ベルトなどに体への負荷を軽減する設計がされたランドセルもあります。

(2)耐久性の向上

傷がつきにくい特殊コーティング加工が施され、長期間の使用に耐えられる他、形崩れしにくい強化樹脂フレームを採用し6年間美しい形を維持することができます。

サービス面でも、「6年間修理保証」があるランドセルメーカーが増えています。

(3)防水・撥水性能の向上

雨や汚れを弾く撥水加工で、昔のランドセルと比較してお手入れが簡単になりました。水に強い素材を使用し、急な雨でも中の教科書やノートが濡れにくい仕様になっています。

安全性が高まった

さらにランドセルの安全性も日々向上しています。

具体的には、反射材をつけることで夜間や雨天時でも目立ちやすくしたり、防犯ブザーを取り付ける専用フックを標準装備するなど、子どもの安全面に考慮したランドセルが増えています。

まとめ

ここまでランドセルの由来について概要をご紹介してきました。

元々はオランダとの交流から始まったランドセルですが、今やデザインや色のバリエーションも増え、日本独自の文化にまで成長し海外でも広く知られ人気が出ています。

桜、ランドセル、1年生……、そんな日本の伝統的な風景がいつまでも続くとよいですね。

鞄工房山本では、現在2026年ご入学向けのランドセルを販売しています。直営店舗や展示会場に並ぶ、たくさんのランドセルからお好きなカラーや形のランドセルをたくさん背負ってみてくださいね。

無料ランドセルカタログもただいまご請求受付中です。

過去のブログ記事もぜひランドセル選びの参考になさってくださいね。