近年、共働き家庭や学童保育の増加により、小学生に鍵を持たせる「鍵っ子」も珍しくなくなりました。そんな中で注目されているのが、ランドセルに取りつけられる「キーケース」。

便利な反面、「鍵が見えていると不審者に狙われるのでは?」「どこにどうやって持たせるのが安全?」といった不安を抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ランドセルメーカーとしての視点を交えながら、防犯の観点で気をつけたいこと、安全に持たせるためのルールや行動、キーケースの選び方まで、やさしく丁寧にご紹介します。お子さまの安全とご家庭の安心のために、ぜひ参考にしてください。

ランドセルにキーケースをつけるのは危険なこと?

ランドセルにキーケースをつける際は、ただ便利さを追求するだけでなく、安全性にも十分な配慮が必要です。どこに取りつけるか、鍵が外から見えるかどうか、子ども自身が使いやすいか――。家庭での判断ポイントはさまざまですが、基本を押さえておくことでトラブルや不安を減らすことができます。

特に注意したいのは、防犯の観点です。たとえば、ランドセルの外側に鍵を見えるようにつけていると、通学路や公園などで「この子は鍵を持っている=家に一人で帰る子だ」と周囲に気づかれてしまいます。不審者にとっては、「保護者が不在=家に侵入しやすい」「声をかけやすい」など、ターゲットにされやすくなるリスクが高まります。

また、子ども同士の会話や行動を観察されることで「この家は昼間誰もいない」といった情報が、思わぬ形で第三者に伝わってしまう可能性もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、「鍵を見せない」使い方や収納方法を考えることは、防犯の第一歩。ランドセルメーカーとしても、金具の使い方や位置選びについては、見た目や利便性だけでなく、こうした背景も踏まえてご案内しています。

キーケースの持たせ方による危険性の違い

鍵を持たせる方法によって、防犯性や落下・紛失リスクには大きな違いがあります。たとえば首から下げる、ランドセルの外にぶら下げる、ポケットや内側に収納するなど、方法はさまざまですが、それぞれにメリットとリスクがあります。特に小学生は、無意識に鍵を見せてしまったり、扱いが雑になりがちです。ここでは、よくある持たせ方ごとの注意点を整理しながら、より安全で安心できる方法を考えていきましょう。

首から下げて持たせる

首から下げて鍵を持たせる方法は、一見すると管理がしやすく便利なように思えますが、実は防犯面ではかなりリスクが高い方法です。鍵が常に衣類の上に出ていると、「この子は鍵を持っている=家に一人で帰る子だ」と周囲に知られてしまいます。また、遊んでいるときや走っているときに鍵が揺れたり、首に絡まってしまう危険もあります。

一方、ランドセルの外側にぶら下げるのも、防犯リスクと落下リスクの両面で不安があります。鍵が他人から見えてしまい、不審者に狙われやすくなる上に、引っかかって外れたり、落としたりする可能性も否定できません。

ランドセルにそのままカギを入れる

ランドセルの中に鍵をそのまま入れるという方法は、一見安全そうに思えますが、収納する場所によって防犯性や使いやすさに差が出ます。たとえば、ランドセルの外ポケットに鍵を直接入れると、見えない安心感はあるものの、ファスナーが開いてしまう・物の出し入れの拍子に鍵が落ちてしまうなど、落下リスクがあります。また、子どもが開け閉めを急ぐあまり、ポケットが開けっぱなしになることもあり注意が必要です。

住所等の個人情報が記載されているものといっしょに持たせる

鍵と一緒に住所・氏名・連絡先などの個人情報が書かれたメモやネームタグを持たせるのは、防犯上非常に危険です。もし落としてしまった場合、「この鍵がどの家のものか」がすぐに第三者に分かってしまい、空き巣や侵入のリスクが高まります。これは、どんなに安全なキーケースを使っていても、情報が一緒にあるだけで防犯効果が台無しになってしまう典型例です。

特に、ランドセルの外側に名前入りのグッズをつけている状態で鍵を持たせるのは避けたい組み合わせ。鍵を拾った第三者に、子どもの名前・学校・自宅の場所などが容易に特定される可能性があります。

安全性を考えるなら、鍵はランドセルの内側ポケットに収納し、個人情報と完全に切り離しておくことが理想です。万が一に備えて、鍵本体やケースには子どもの名前すら書かないのがベスト。どうしても目印が必要な場合は、保護者だけが分かる記号やシールなどに留めましょう。

結論としては、ランドセルの本体内部に鍵を固定収納する方法が、もっとも安全かつ実用的。子どもの性格や年齢にもよりますが、基本は「見えない・落ちない・出しやすい」の3点を満たす方法がベストです。

お子さまに安全に鍵を持たせるうえでの3つのルール

子どもに鍵を持たせるとき、ただ持たせるだけでは安全とは言えません。周囲に気づかれないようにする、トラブル時に冷静に対応できるよう備える、そして家族間でのルールを事前にしっかり決めておくことがとても大切です。この章では、ランドセルやキーケースの選び方だけではカバーしきれない、“子ども自身の行動”や“家族のルール”に焦点を当て、安全に鍵を持たせるための3つの基本ルールをご紹介します。

鍵の存在を目立たせない工夫とは

鍵を安全に持たせるための基本は、「鍵の存在を目立たせないこと」。特に登下校時や公園などで鍵がぶら下がっていたり、衣類の上からリールがのぞいていたりすると、子どもが“鍵っ子”であることが一目でわかってしまいます。

まずおすすめなのは、ランドセルの内側ポケットに収納できるキーケースを使うこと。内ポケットのナスカンなどにリール付きのキーケースを取り付ければ、鍵は外から見えず、使用時だけ引き出して使えるので非常に便利です。

また、防犯ブザーと一体化したケースも有効で、「ブザー」として扱っているように見えることで、鍵の存在を隠すことができます。

さらに、シンプルなデザインやランドセルに溶け込む色味を選ぶことも大切です。たとえば鞄工房山本のパスケースのように、ランドセルと同じ革を使った落ち着いたトーンであれば、目立たずに自然に馴染みます。

パスケースは、マンションのカードキーを入れてお使いになる方に便利です。中身が見えず、防犯面でも安心。リールなどをつけていただければ、さらに便利にお使いいただけます。

鍵は“持っていると悟られない”工夫が最重要。防犯は、目立たせない収納から始まります。

「鍵っ子」だと気づかれない行動の仕方

どんなに工夫して鍵を隠していても、子どもの“行動”から「この子は一人で帰宅している=家に大人がいない」と気づかれてしまうことがあります。そのため、鍵を持たせるときは鍵を使う場面での行動にも注意を促すことが重要です。

たとえば、玄関前でキョロキョロ周囲を気にしながら鍵を出したり、友達に「鍵持ってるんだ〜」と話してしまうような行動は、不審者に目をつけられるきっかけになり得ます。

以下のような行動ルールをあらかじめ伝えておくことで、防犯性を高めることができます:

▼不審者に狙われないための行動ルール例

- 鍵を出すのは玄関の目の前になってから

- 周囲を見渡さず、自然な動きで施錠・解錠する

- 鍵を使うところを友達に見せない・話さない

- 誰かが近くにいるときは、一度家の前を通り過ぎるなどの判断をする

- 鍵の出し入れは人目につきにくい手の位置で行う

子どもが自然にこうした行動を取れるようになるには、日常的な声かけと繰り返しの練習がカギです。

帰宅時・外出時の家族間連絡ルールの作り方

鍵を持たせると同時に、家族間で「いつ・どう連絡するか」を決めておくことは、子どもの安全確保において非常に大切です。ただ「帰ったら連絡してね」では曖昧なため、年齢や生活スタイルに応じた具体的なルールを明文化するのがおすすめです。

たとえば「帰宅後5分以内に連絡」「不在時は鍵の操作を見せない」など、状況に応じた具体的な行動指針があることで、子どもも迷わず行動できます。

以下は、年齢別のおすすめ連絡ルールの一例です:

| 学年 | ルール例(約束ごと) |

|---|---|

| 低学年(1〜2年) | ・玄関に入ったらすぐ連絡 ・一人で家に入る前に親へ「ただいま」連絡 |

| 中学年(3〜4年) | ・帰宅・外出時に「行く」「帰った」報告 ・不在時の鍵使用ルールを事前に確認 |

| 高学年(5〜6年) | ・友達と遊ぶ前にも必ず連絡 ・予定変更があればすぐ報告すること |

お子さまが成長するにつれて、ルールも変化していくもの。年に1度、家族で見直しの機会を設けるのも効果的です。

安全なランドセルキーケースの選び方

ランドセルに取りつけるキーケースは、子どもの成長や防犯対策をサポートするための大切なアイテムです。しかし、どれでもよいというわけではありません。見た目のかわいさや流行だけで選んでしまうと、使いにくかったり、かえって危険なこともあります。ここでは、使いやすさ・安全性・デザイン性といった視点から、子どもにとって本当に安心して使えるキーケースの選び方をご紹介します。

子どもが使いやすい機能性のキーケースを選ぶ

ランドセルに取りつけるキーケースは、特に低学年のお子さまでも“ひとりで安全に使える”ことが大前提です。小さな手でも扱いやすいこと、操作が簡単であること、鍵の出し入れがスムーズであること。この3点が揃っていると安心です。

たとえば、伸びるリール付きのタイプはランドセルを背負ったまま鍵が届くので、玄関前で鍵を探す必要がありません。さらに、鍵を戻し忘れても自然に巻き取られるため、紛失リスクも下がります。また、マジックテープ式やワンタッチ開閉のカバーは、小さな子でも簡単に開け閉めできるためおすすめです。

鍵がケースの中で固定されているか、リール部分が途中で絡まない構造になっているか、などもチェックポイントです。「開ける・使う・戻す」の一連の動作をシンプルに行える構造が、子どもにとって本当に“使いやすい”キーケースと言えるでしょう。

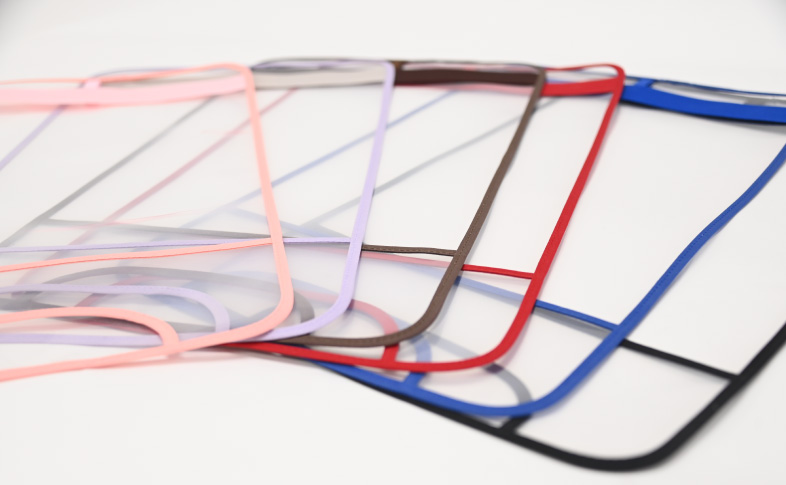

安全性とデザイン性を考慮して選ぶ

ランドセルに合わせるキーケースは、安全性が最優先ですが、お子さま自身が気に入って使えるデザイン性の高さも重要なポイントです。防犯機能と見た目のバランスが取れていることが、長く愛用できる理由につながります。

たとえば、外から鍵が見えないカバー付きファスナー式のキーケースは、防犯性が高く、なおかつスマートな印象。ランドセルと同系色で統一感を出したり、革素材のものを選べば高学年まで飽きずに使えます。また、ブランドによっては、名入れができるタイプや、ランドセルとおそろいの素材で作られたキーケースもあり、ギフトとして選ばれることも増えています。

ランドセルと合わせたトータルコーディネートも人気です。お子さまが喜んで使いたくなることも、防犯につながる大切な視点です。

リール式・マジックテープ式などタイプ別に選ぶ

キーケースにはさまざまなタイプがありますが、それぞれに特徴や使い方の向き・不向きがあります。お子さまの年齢や性格、通学スタイルに合わせて選ぶことが大切です。ここでは、代表的な3タイプのキーケースについて、メリットと注意点をわかりやすく比較します。

| タイプ | 主な特徴 | メリット | 注意点・デメリット |

|---|---|---|---|

| リール式 | 伸縮コードで鍵が引き出せる | ・背負ったまま使える ・落としにくい | ・リールが切れたり絡んだりすることがある |

| マジックテープ式 | フタがマジックテープで開閉 | ・開け閉めが簡単 ・低学年向き | ・使い込むと粘着力が落ちやすい |

| ファスナー式 | ファスナーで中身を完全に収納 | ・防犯性が高い ・鍵が見えない | ・開け閉めにやや時間がかかる ・慣れるまで扱いに注意が必要 |

お子さまの使いやすさと安全性のバランスを見ながら、家庭に合ったタイプを選びましょう。

子どもに鍵の重要性を教える方法

鍵は、防犯の要ともいえる大切な道具です。しかし、子どもにとっては「持たされているもの」「とりあえず使えばいいもの」としか捉えられていないことも少なくありません。だからこそ、鍵の役割や大切さを年齢に応じてしっかり伝え、トラブルに巻き込まれないための行動を教えておくことが必要です。この章では、年齢に合わせた教え方と、万が一の時の対応を事前にどう伝えておくべきかをご紹介します。

年齢別の鍵の管理について教える方法

鍵を正しく管理する力は、子どもの年齢によって習得の仕方も異なります。年齢に応じて、伝える内容や接し方を変えることが大切です。単に「落としちゃだめ」「隠してね」と伝えるのではなく、子どもが理解しやすい言葉で、日常の中で繰り返し教えていきましょう。

低学年

・教え方のポイント:「鍵は大切なもの。なくさないように“しまうこと”が約束」など、シンプルな言葉でルールを具体的に教える

・「この鍵はおうちを開ける大事なカギ。使ったらすぐここに戻すって約束しようね」

中学年

・理由を添えて行動ルールを説明し、守る意識を育てる

・「鍵が見えると、知らない人が“この子ひとりかな”って思っちゃうんだよ」

高学年

・実際のトラブル事例などを交えて、自己責任と判断力を促す

・「もし落としたらどうする?自分で判断できるように今から一緒に考えよう」

成長に合わせた伝え方を工夫することで、鍵を“自分ごと”として大切に扱う意識が育ちます。

鍵を失くした時の対応を事前に伝えておく

鍵を失くしてしまうことは、どんなに注意していても起こり得ることです。大切なのは、「失くさないこと」よりも、「失くしたときどうすればいいか」を事前に親子で共有しておくこと。パニックになってしまわないように、子どもが落ち着いて行動できる手順を具体的に伝えておくことが重要です。

まずは、「失くしてしまったかも」と思った時点で、すぐに大人に連絡すること。拾った人が悪用する可能性もあるため、すぐに対応できるよう備えておきましょう。

緊急時に役立つ対応策(子ども向けの伝え方を意識)

- 鍵がないと気づいたら、その場で止まって深呼吸

- 安全な場所に移動し、大人に電話やメッセージで知らせる

- ランドセルやポケットを落ち着いて再確認する

- 誰にも相談できないときは、近くの交番や知っているお店に入って助けを求める

- 「大丈夫、あとで直せるから」と伝えて安心させるのが親の役割

繰り返し一緒に練習したり、家庭内で“もしものとき”のロールプレイをしておくと、いざという時も安心です。

ランドセルのキーケースについてまとめ

ランドセルにキーケースをつけて鍵を持たせることは、今や特別なことではありません。しかし、持たせ方ひとつで、子どもが危険にさらされる可能性もあるのが現実です。

今回ご紹介したように、「目立たせない工夫」「行動ルールの共有」「年齢に合った教え方」を意識することで、日々の登下校の安心度がぐっと高まります。

道具を正しく選び、安全な習慣を家庭で育てていくことが、子どもにとっての“自立の一歩”になります。6年間毎日使うランドセルとともに、鍵の管理も家族で考えていきましょう。